文学部でやっているのは、「生きるとは何か」を色々な方法で考えてみることだ、と楯岡求美先生は話します。

「100万回生きる」ことができない人間は、一つの眼差しで1回きりの人生を生きるしかありません。

そんな私たちに、他の人の眼差しや人生を体験させてくれるのが文学です。

しかし、文学は、日本語で書かれている作品であっても日本語話者だからといってすべてを理解できるわけではありません。

そして作家自身も、どれだけ書いても説明しきれないこと、言葉の奥にあるものを説明しようとしています。トルストイやドストエフスキーがべらぼうに長いものを書くのは、書いても書いても答えが見つからないからこそ、読者に一緒に考えてみないか、と誘っているのです。

今回ご紹介するのは、2019年度開講 オープンキャンパス文学部模擬講義から、「物語の形:聞こえるものと見えるもの」。

東ヨーロッパ・旧ソ連圏の文化を研究する楯岡先生と、文学研究の世界を覗いてみませんか?

表現することの原点

まずは、改めて表現するということの原点を考えてみましょう。

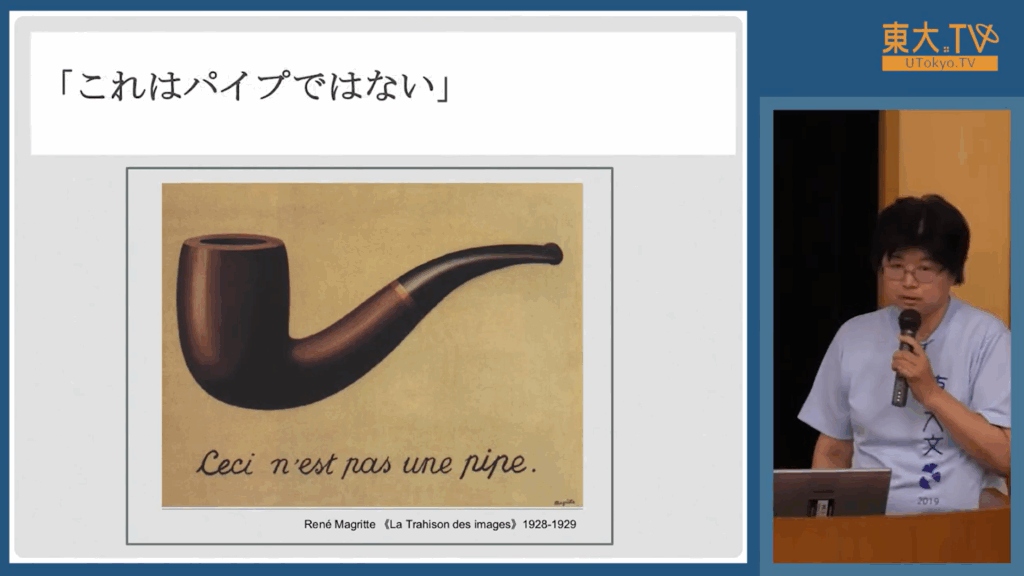

ここに有名なマグリットの絵画があります。

これは何を描いたものでしょうか?

一見して、パイプだ、と思われるかもしれません。

ただし、下にある文章を翻訳すると「これはパイプではない」と書いてあります。

この絵画の題名は『イメージの裏切り』。

パッと見たときには誰しもがパイプだと思いますが、この絵を渡されても実際に煙草をふかすことはできません。つまり、その意味でこれはパイプではなく、ただの絵でしかないと言えます。

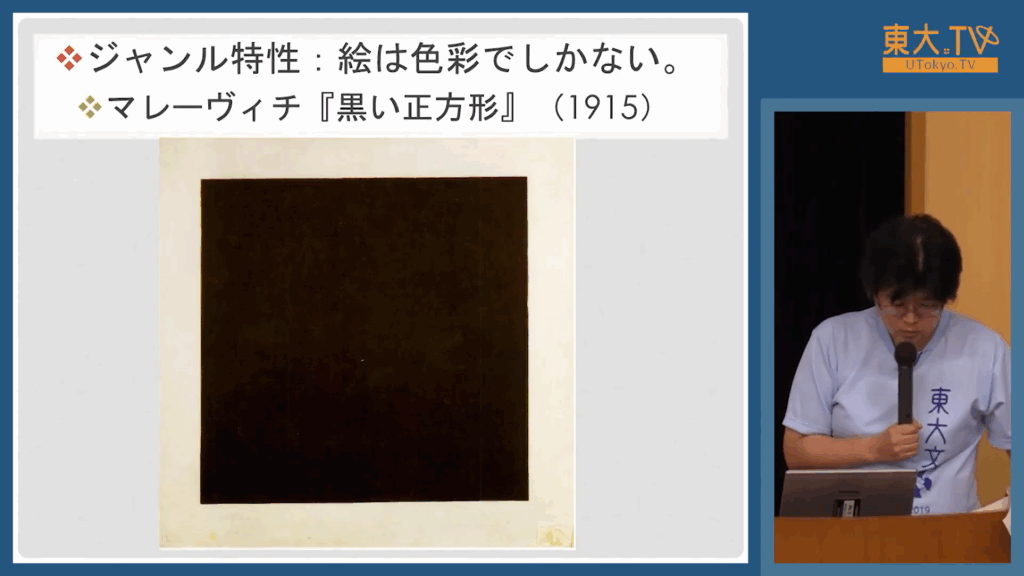

こちらは、ロシアの画家マレーヴィチの『黒い正方形』。

キャンバスに白地を塗り、黒い正方形を描いたものです。

この作品が示すのは、「絵画」においてすべてをそぎ取ったあとに残るものは、色とそれを塗る平面図だけである、ということ。テーマや題名がなくても絵は成立するのです。

そして、色の中でも白と黒は究極の色です。

小学生のとき、図工の授業で筆を洗う水がどんどんどす黒くなっていった経験はありませんか?あのように、あらゆる色をすべて混ぜると黒になります。

一方で、どんな色も混ざっていないのが白です。

つまり、この世の中に存在するすべての色は、白と黒のグラデーションの間に入ります。

そうすると、この『黒い正方形』は最もゼロに近い形の絵であり、すべての絵画を表していると捉えることができます。

文学研究の面白いところは、このようなゼロに近い、ゼロの状態からでも物語を読み取るところです。

テクスト(文学)は所詮、紙の上のインクの染みでしかない

では文学とは何でしょうか?

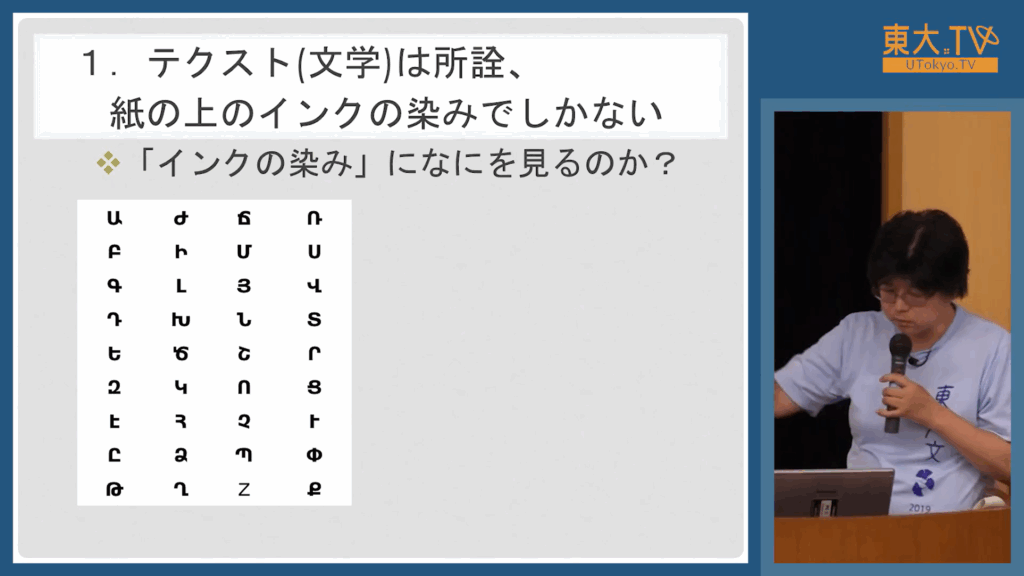

そもそも、テクストというのは、所詮、紙の上に落ちているインクにしかすぎません。それを「文字」であると認識するのは人間の勝手なのです。

上の画像を見てください。

初めて見るにも関わらず、多くの人がこれを「文字」であると認識します。(これはアルメニア文字です。)

このように私たちには、意味がわからなくとも文字だと認識する癖があります。そして同時に、意味を読み取ろうとする癖も持っています。

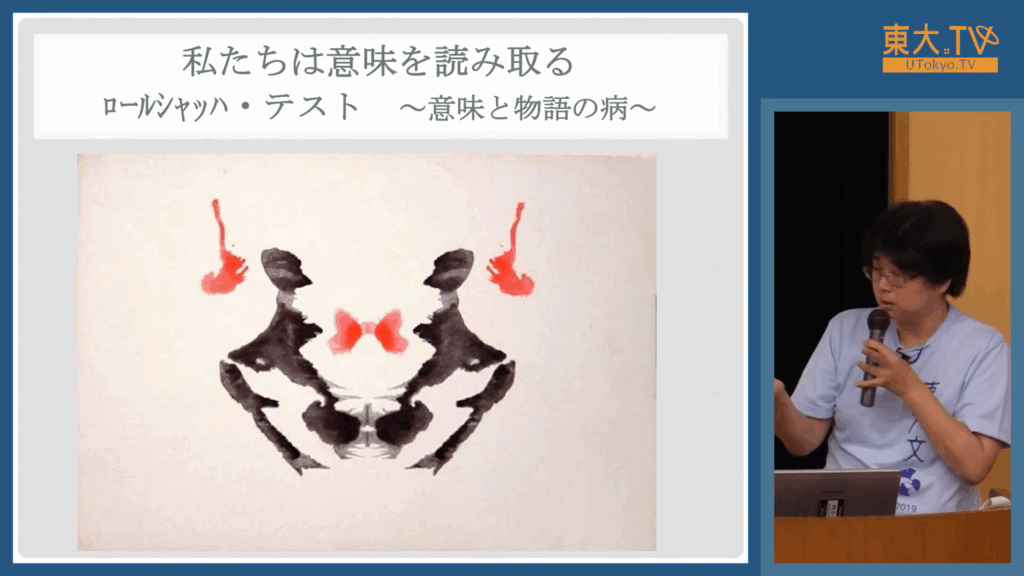

一昔前に流行したロールシャッハ検査というものがあります。

これは紙の中央にインクを落とし、二つ折りにして押し広げてできた模様が、何に見えるかを答えさせる心理検査です。

皆さんは、上の画像を見たとき「人が向き合っている」絵だと感じませんでしたか?

このように私たちは、あらゆるものに意味、物語を読み取ろうとします。

記号としてのことば・文化

記号とは、ことばに代表されるように、意味を表すもの。映像や画像、色やにおい、私たちが相手の感情を読み取る体の動きや表情も記号です。

私たちの生活を構成するあらゆるものが記号体系、一つのまとまりになっていると考えられます。

ここで重要なのは、これらの記号体系には固有性・社会性があるということです。

例えば、11時30分に講義を開始しますと言われれば、私たちは皆11時30分という特定の決まった時間が存在しているかのように思いますが、そうではありません。一般的、普遍的なものと考えられがちな時間や空間もあくまで社会的に決められているにすぎないのです。

色についても、区分は地域によって様々です。虹の色を5色と捉えている国もあれば7色と捉えている国もあります。また、氷に囲まれた北極圏では私たちが「白」と一言で表す色にも何種類もの言葉が使われていたりします。

このように、同じ記号に違う意味がつけられていたり、逆に記号がもつ元々の意味に私たちの感覚が支配されてしまうこともあります。

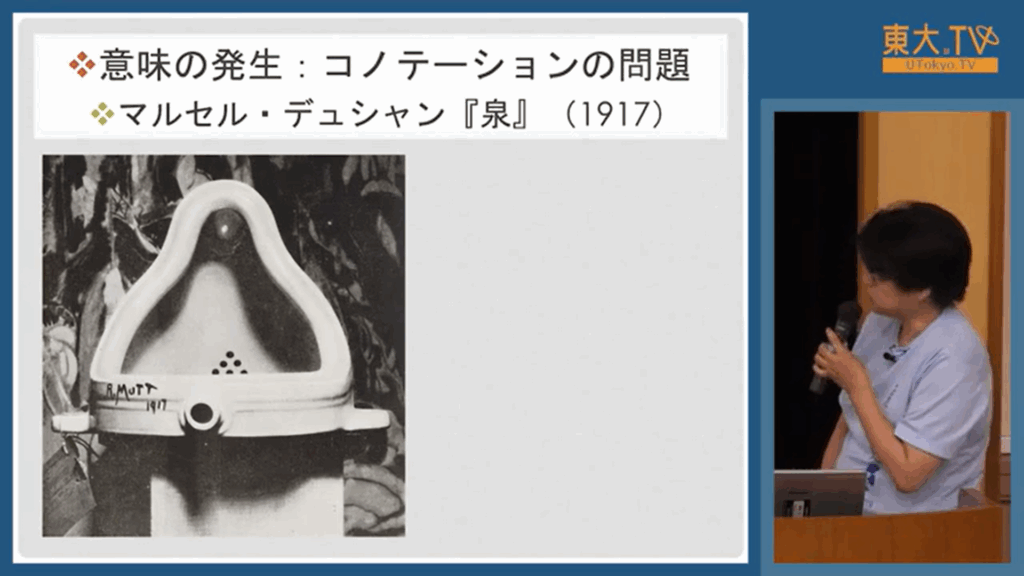

マルセル・デュシャンの『泉』という作品をご存知でしょうか?

写真からわかる通り、男性用便器をギャラリーに展示し大スキャンダルを起こした作品で、現代アートの走りとも言われています。

この作品は陶器でできており、未使用とされています。落ち着いて考えてみれば、お茶碗と同じ清潔な陶器です。しかし、この作品にスープを入れてはいどうぞ、と差し出されても私たちはそれを飲みたいとは思いません。

それは、私たちの頭の中で便器というものに実体験に基づく意味がついてしまっているからです。

これは少し極端な例ですが、「枯れ葉」という言葉についても同様です。

「枯れ葉」は、ただ単に葉が季節に応じて変化した、植物の一形態にすぎません。しかし、日本ではこの「枯れ葉」という言葉に「秋」「悲しい、淋しい」「人生の終わり」というような、言葉そのものは持っていないはずの意味を持つこともあります。

意味の読み取り方は人それぞれですが、同時に社会的なものでもあります。

文学研究は、ある種、意味に戻っていく活動だと言えます。その言葉はそもそもどんな意味だったのか?なぜそのような意味ができたのか?それを私たちは受け取ってどう感じるのか?を考えていくのです。

すべての物語は書かれてしまっている?

私たちは、小説を読むときや映画を観るとき、どんな物語が待っているのだろうと想像しながら心を躍らせます。ネタバレを敬遠するのも、ストーリー展開に興味を持っているからこそです。

しかし、楯岡先生によれば、ストーリー展開のパターンはすでに出尽くしており、おおよそ決まっています。

例えば、1928年というかなり前の段階で、ロシアの研究者であるプロップが『昔話の形態学』の中で、魔法を使うおとぎ話は31個の要素をどう組み合わせるかで決まっている、と分析しています。

簡単に言うと、

1英雄(主人公)に課題が与えられる

2遠くへ行く

3特別な道具やヘルパーを手に入れる

4敵を倒して問題を解決する

5姫と結ばれる

という流れです。

おとぎ話だけでなく、悲劇、メロドラマ、抒情詩などにもいくつかの物語パターンがあり、それを逸脱したり組み替えたりしているだけだと言えます。

というわけで、ストーリー自体を分析することには限界がきています。文学研究においても、ずっと同じことを続けているのか、というとそうではありません。

文字を「聞く」「見る」

絵画がただの色彩に戻ったように、文学もインクの染みや文字そのものに戻ってみないか、という運動が20世紀初頭に詩人や文芸評論家などの間で起こりました。

例えば「見」という文字を見たときに、私たちは「見」という漢字がなぜ目に足が二本生えているような形をしているんだろう、と感じることはなく、モノを見るという意味で捉えています。

そこをもう一度、文字・言葉そのものに肉薄する、当たり前のものを当たり前のものではなくする「異化」の試みです。

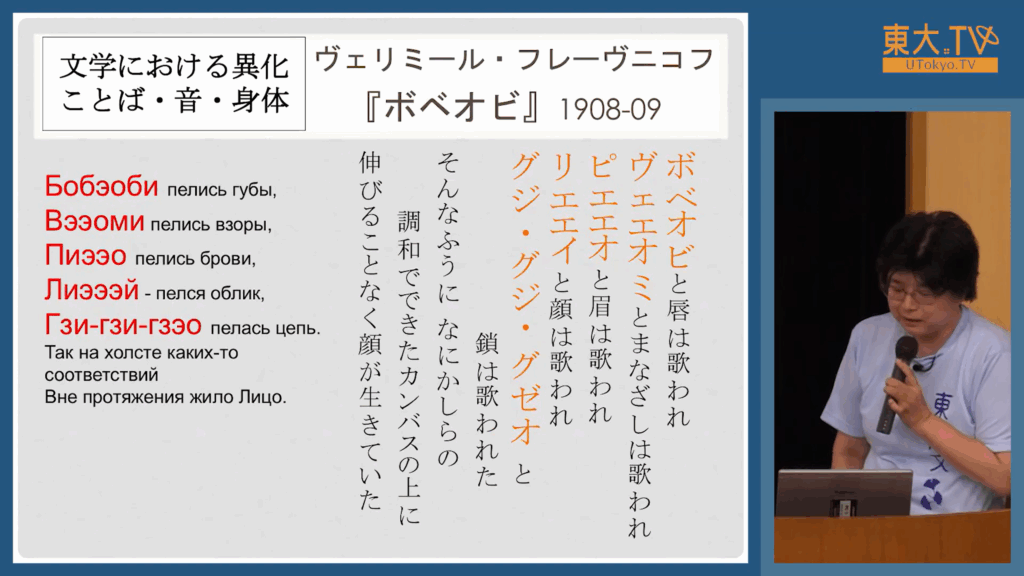

ここで、フレーヴニコフというロシア未来派の詩人の詩を紹介します。

左がロシア語で書かれたもの、右は日本語に訳したものです。

訳を見ても、よくわからないかもしれません。これは、ロシア人が見ても全然よくわからないんです。

わからなくすることで、何が起きているんだろうと見る人の興味を惹く意図もありますが、この詩は実は単によくわからない音を並べただけではありません。しかし、誕生から110年以上経った今でも、まだ多くの謎を残している作品です。

ここからは、楯岡先生の解釈です。

まずは「ボベオビ」の部分。bobeobiと声に出して発音してみてください。bの音を発音するとき、唇が震えるのを感じませんでしたか?このように唇がぶつかって音がでることを「唇が歌われる」と表現していると言えます。bの音が入っていないoの部分も、唇を強く緊張させる音になっています。

次の「ヴェエオミ」。ヴェの音はロシア語で強調の意味があります。これは、エッと驚いて目を見張り、相手をじっと見て眼差しが光っている様子を表していると考えられます。

「ピエエオ」は、ピッと眉を潜める、エッと驚いて眉が開き、オッと訝しんで眉が締まるような動作を想像することができます。

次の「リエエイ」は、口に出してはっきり発音してみると口角が自然と上がる音です。つまり、顔が一番魅力的に見えることを「顔が歌われ」と表していると考えられます。

最後の「グジグジグゼオ」は鎖の音で、顔が機械のように鎖に繋がれてガシャガシャと動いているようなイメージが浮かび上がります。つまり、顔というものを、音と絵で視覚的に翻訳している詩だと捉えることができます。

まとめ

本講義は、文学に留まらず、小説、絵画、デザインをいつもと違う角度から考えるきっかけを与えてくれます。

講義動画では、有名な怪談やトルストイのエッセイなど、ここでは紹介しきれなかったテクストの解説もご覧いただけます。興味をお持ちになった方は、ぜひ講義動画をご覧ください!

<文/RF(東京大学学生サポーター)>

今回紹介した講義:オープンキャンパス 模擬講義 2019 【文学部】物語の形:聞こえるものと見えるもの 楯岡 求美 先生

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。