これまでの人生で、生き物を殺したという経験はありますか?

おそらく、確信を持って「私は殺したことはない」と言い切れる人は少ないのではないかと思います。

もし言い切れたとしても、誰かの手によって殺された生き物を生活の中で消費する限り、私たちは、間接的とはいえ動物の殺しに関わっているといえます。

「殺し」は私たちが生きていく上で避けることのできない行為なのです。

しかし、だからといってそうした「殺し」を仕方がないこととして割り切れるわけではありません。

生きていくためとはいえ、他の命を殺すという行為が避けられないことは、私たちに罪悪感をもたらすかもしれません。

人間の文化には、そうした罪悪感を処理するために、動物を「供養」するという営みがあります。

まるで死んだ人間を弔うように、動物の中に「霊魂」のような存在を認め、それらを慰霊することによって、湧き上がる罪の意識と折り合いをつけてきたのです。

しかし、そうした動物の「供養」とは、人間にとって普遍的なものなのでしょうか。

また、動物を人間のように供養しなければならないとする価値観は、疑いようもなく正しいものとして全体的に信頼してもいいのでしょうか。

今回紹介する講義は、東洋文化研究所で民俗学を研究されている、菅豊先生によるものです。

民俗学の知見から、「供養」や「動物の殺し」をめぐる文化を、批判的な視点で捉え直してみましょう。

「供養」の文化

私たちの生活は、「殺す」ということを通じて成り立っています。

「殺す」とは、生き物の生命を絶つということです。

「生き物」や「生命」という言葉をどの範囲で定義づけするかは難しく、議論の分かれるところではありますが、少なくとも我々の生活がその「殺し」によって成立していることには同意していただけるのではないでしょうか。

しかし、私たちが皆一様に「殺し」を担っているわけではありません。

多くの人々は「殺す」という行為を、それを担う一部の専門的な職業の人々に外部委託することによって「殺し」を意識せずとも生活を送ることができているのです。

私たちの生活は、その維持に不可欠な「殺し」を直接的に担う他者に依存して成り立っているといえます。

例えば、動物を猟師や畜産家が殺し、魚介類を漁師が殺します。

そうした人々は習慣化されているために一連の動作として躊躇なく「巧く」殺すことができます。

とはいえ、そうした人々が、動物の死、そして自身がその死を招いたという事実に常に冷徹かつ冷静に向き合えるわけではありません。

「殺し」の事実は、時として罪悪感や贖罪の意識をもたらします。

「供養の文化」は、そうした感情に巧く向き合うために生み出されました。

人々は動物を、人間と同じような仕方で弔うことによって、その罪悪感を鎮めようとしました。

つまり、動物を擬人化することが、殺してしまった命を供養するために必要とされたのです。

現代における「供養」の文化の広がり

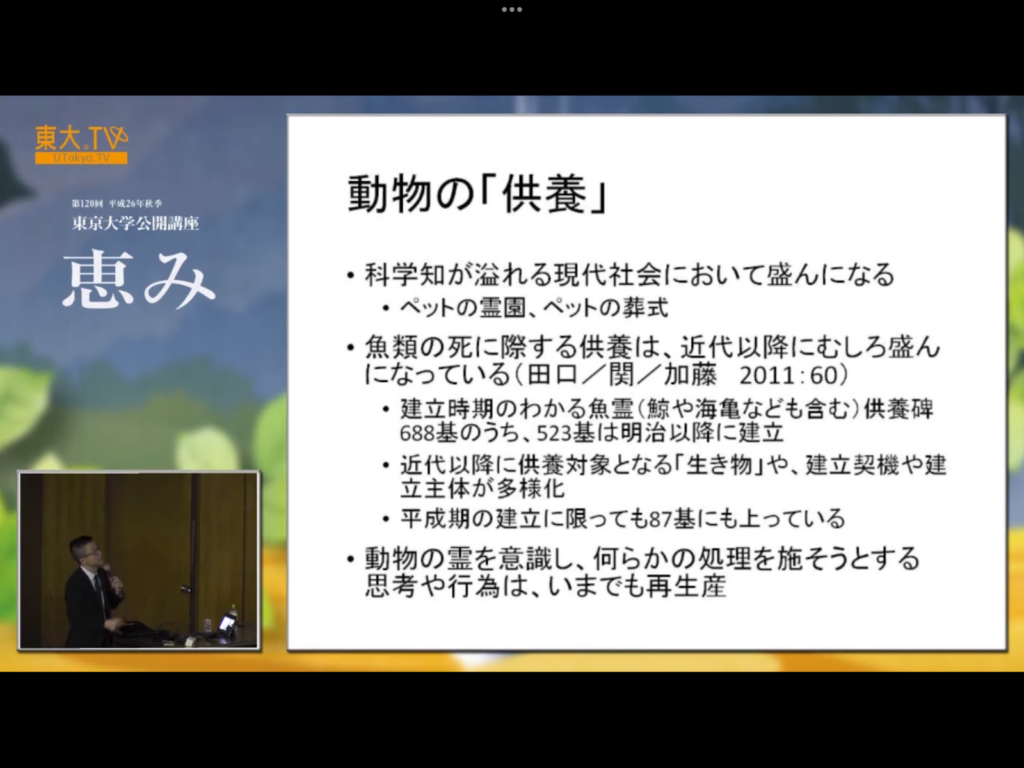

こうした「供養の文化」やそれに近しい実践は、科学的な知見が溢れる現代社会においても、むしろ盛んになっていると菅先生は言います。

例えば動物のペットを弔うとき、私たちは人間と近しい方法で供養しますよね。それ以外にも、テレビの動物番組が動物に声をあて、まるで人間が話しているかのような「擬人化」を施しているものもみたことがあるのではないでしょうか。

このように、動物を人格的なものとして捉え、扱おうとする思考や習慣は、現代においても繰り返し現れています。

しかしここで、菅先生はその価値観に疑問を投げかけます。

供養をするという行為には、その生き物を殺すことや生き物の死を否定的なものと捉える見方があり、それによって、どうにかしてその死を処理しなければならないと考える意識が生まれるのだと考えられます。

民俗学者の中村生雄は、それを「『負』の感情の正当化」と呼びました。

私たちには、「殺し」や「死」によって生じる感情を何らかの解釈によって正当化し、合理化したいという意識があります。

「供養の文化」とは、そのような要請に応えようとするものでした。

ですが、こうした価値観は、普遍的あるいは必然的、本質的なものなのでしょうか。

例えば、別の文化圏に属する人々が動物を殺し、そしてそれに対する供養をしていないように見えたとき、私たちがそれを「罪深い」ことだとか、「野蛮」な行為だとして糾弾することは、正当化されるのでしょうか。

このように考えると、「供養の文化」とは異なる見方を想像する視点が生まれてきそうです。

「供儀」の文化

ここで菅先生は、新潟県村上市大川で見られる伝統的なサケ漁である「コド漁」にまつわるフィールドワークの例を出しながら説明をします。

コド漁を巡る魅力的な民俗誌の詳細は講義内で豊富に語られますので、ぜひご覧ください。

重要なことは、「コド漁」に代表されるような文化体系において、対象である動物を殺すことは「罪」のような形で表現されてはいないということです。

ここでは、サケ漁を取り巻く人間と動物の関わりを、エビス神・人間・鮭という三者の接触関係という形で説明するのです。

この神話的な語りにおいて、鮭が殺されることはエビス神に捧げられることを意味し、鮭の「本懐」でさえあると説明されます。

こうした説明体系の中に位置付けられる人間は、あくまで神・動物・人間という三者関係のひとつのアクターに過ぎず、その中に、現代人が抱くような「殺すこと」や「死」に対する恐怖や罪の意識が存在している訳ではありません。

すると、「殺し」に対する負の感情も、「自然」と「人間」と「超自然(神)」からなる体系から、人間だけを切り離したときに抱く感覚なのではないか、と考えられます。

先ほども紹介しました民俗学者の中村生雄は、こうした文化を「供養の文化」と対比させて「供儀の文化」と呼びました。

両者ははっきりと区別できるものではなく、文化の中で混じり合って見出されるものですが、動物を擬人化し弔うことで罪悪感を解消する「供養の文化」とは異なる、自然と真正面から向き合う文化の形も存在するのだ、と菅先生は言います。

殺すことは罪か?

「供儀の文化」を対比させて考えてみたときに、ますます加速する「供養の文化」とそれが浸透した社会とは、どのように考えることができるでしょうか。

例えば20世紀の後半から、「動物の権利」や「動物の福祉」といった言葉が使われるようになったことからも分かるように、動物を人格的に尊重しようとする風潮は強くなっています。

そんな中で、現代人は「殺し」を負のものとし、「死」を忌み嫌うものとするまなざしを強化しているのではないか、と菅先生は警鐘を鳴らします。

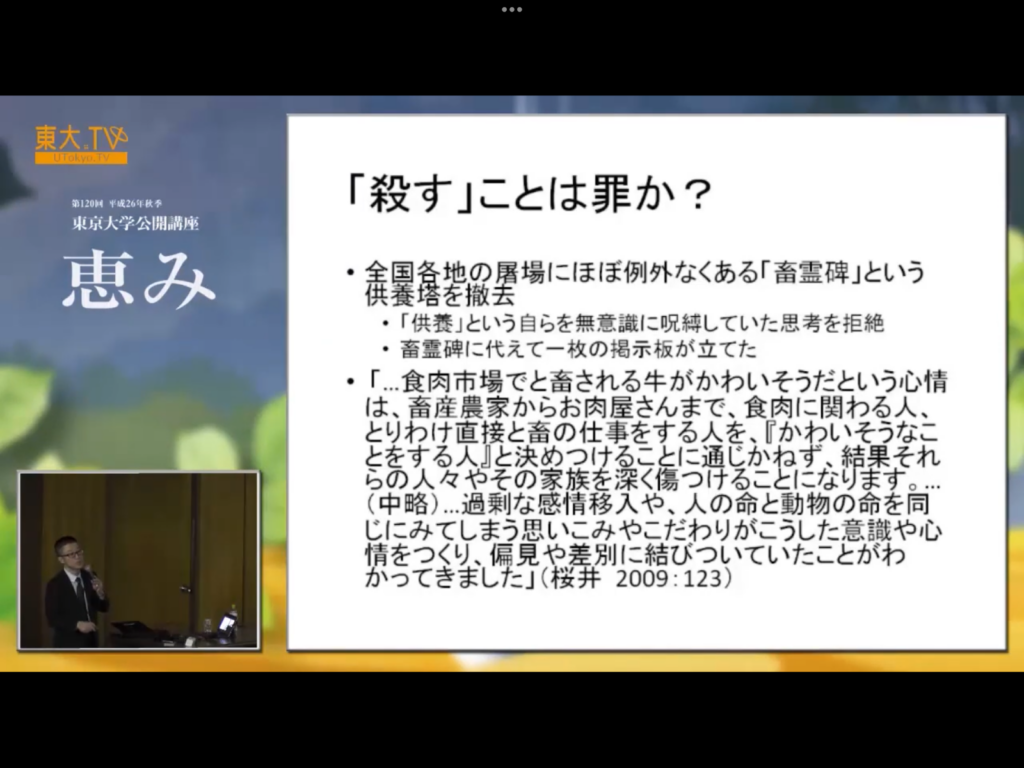

ここで、菅先生は食肉処理の場面を提示します。

食肉処理を行う人々は、生活において不可欠な「殺し」を担う役割を果たしているのにもかかわらず、市井の人々から「負」のまなざしで見つめられ、不当な差別を受けてきました。

そのため、従来の屠場(食肉処理を行う場所)は、辺鄙な場所に建てられ、塀を高くすることで俗世間から切り離されてきました。

しかし、こうした眼差しは、食肉として処理される牛を「かわいそうだと考える心情」によって増幅されてきたのではないかと言います。

殺される牛を擬人化し、そのことによって、牛を殺す屠場の人々を「かわいそうなことをする人」とみなす視点が、不可分なものとして結びついてしまうーーー

「供養の文化」と紐ついた擬人化および贖罪の意識が、動物の「殺し」に携わる人々をあたかも罪人のように扱ってしまう危険性を孕んでいるのではないかというのです。

もちろん、動物を供養することによって救われたり、人格的に扱うことで通じ合ったりする人がたくさんいるであろうことは、言うまでもありません。

しかし、「供養の文化」を一面的に肯定することは、動物を殺すことが人間を殺すことに準じる逃れ難き罪であり、負債であるという価値感をまるで当然のことのように受け入れてしまう危険性があり、そうした危うさを見過ごしてはならないのです。

公開講座

こちらの記事は、2014年開講の東京大学公開講座「恵み」で行われました。

東大TVでは過去の公開講座の模様を公開しておりますので、興味のある講義があればぜひご覧ください。

東京大学公開講座:東大TV Youtube再生リスト

また、菅先生の別の講義の記事がすでにだいふくちゃん通信の方で公開されていますので、ご興味があればぜひご覧ください。

<文/中村匡希(東京大学学生サポーター)>

今回紹介した講義:東京大学公開講座「恵み」 民俗学から考える動物の恵みと供養 菅豊先生

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。