教育とは、何のためにあるのでしょうか。

より良い企業に就職して、より良い暮らしを手に入れるためでしょうか。

それとも、社会で生きていくために必要な能力を養うためでしょうか。

私たちは、国の制度として義務教育を受けます。

それにとどまらず、高等教育機関に進学し、さらなる教育を受ける人も多くなっています。

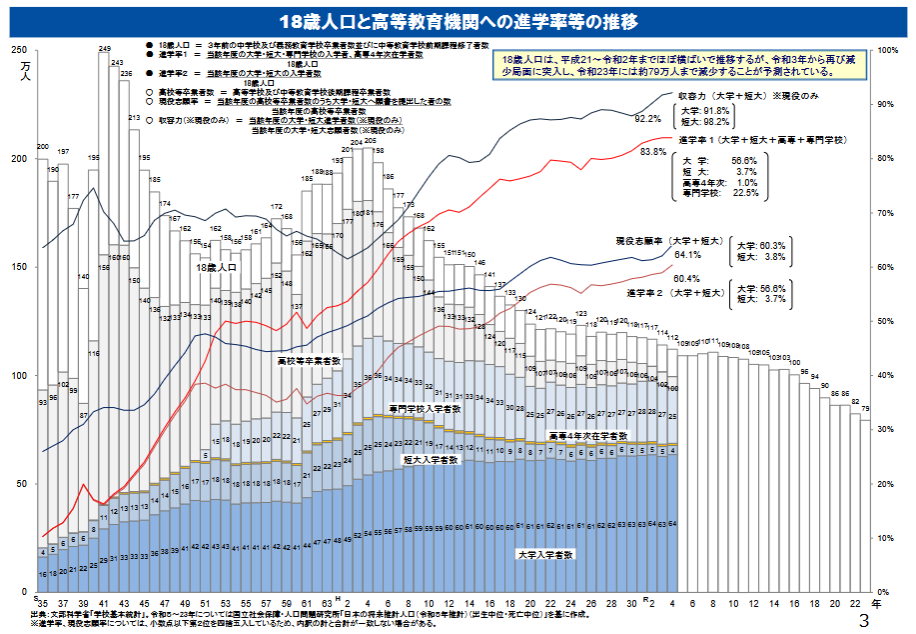

文部科学省の「大学等進学数に関するデータ」を参照すると、令和5年度の大学、短大、高専、専門学校を合わせた高等教育機関に進学する18歳人口の割合は83.8%だということがわかります。

このことは、単純に喜ばしいこととして受け取ってよいのでしょうか。

「教育」の意図やその内容というものは、時代や社会によって変化せざるを得ません。

例えば、国全体が貧しい時代と、反対に豊かな時代では教育の目的や実際の効果も変わってくるように思います。

だとすると、多くの若者に教育の機会が開かれている現代においては、そうではなかった時代とはまた異なる問題が存在しているのではないでしょうか。

今回紹介する講義を担当するのは、当時東京大学大学院教育学研究科に所属し、現在はオックスフォード大学社会学科の教授をしていらっしゃる苅谷剛彦先生です。

先生は授業の冒頭で、「社会が成熟すればするほど、個人の成熟が難しくなる」と言いました。

これは、いったいどういう意味なのでしょうか。

「福祉国家の変容」をキーワードに、読み解いていきましょう。

「経済ナショナリズム」と「福祉国家」

戦後から90年代ごろまでの時代は「経済ナショナリズム」の時代だった、と苅谷先生は言います。

「ナショナリズム」とは、国家という共同体に対しての強い帰属意識や、それを標榜する運動のことです。

「経済ナショナリズム」という言葉は、そうしたナショナリズム的思想・運動と「経済」の状況が離れがたく結びついていたということを意味しています。

それはつまり、一国の経済の成長が、その国の人々に豊かさをもたらすという考え方です。

単純化すれば、その国のGDPが増加すればするほど、国民はより幸せになれるということです。

現代を生きる私たちからするとあまりにも楽観的に映るかもしれませんが、高度経済成長などの時代の流れに牽引され、人々や社会制度は無邪気にも「経済ナショナリズム」を前提としてきました。

「経済ナショナリズム」は、戦後の「福祉国家」という国家のあり方によって後押しされました。

「福祉国家」とは、第二次世界大戦後のイギリスでスローガンとなった「ゆりかごから墓場まで」という言葉に代表されるように、社会保障などの福祉政策を充実させることによって、国家の力で国民の一生を守っていこうとする、国家のあり方です。

そのような福祉国家的な福祉制度の拡充は、「教育」を対象としても行われました。

社会における「教育」の役割

福祉国家体制においては、人々の「平等」が尊重されます。

例えば、完全雇用の実現を理想とはしつつも、そこから漏れてしまった人には、社会保障や公的扶助のような富の再配分によって救済する措置が取られるというような、「結果・機会の平等」です。

そうした中で教育は「平等と自由と個人の発達」を担う、極めて重要なものとみなされました。

そもそも教育とは、「子どもが大人になるための過程に関わる社会的な営み」だと、苅谷先生は言います。

子どもとは、「誰でもないが誰にでもなれる」存在です。

そんな子どもを「誰か」にしていくのが、近代以降の「教育」なのです。

伝統社会では、多くの人々が社会的地位や階級によって生まれながらにして将来が決められていました。

それに対して、近代社会では「誰にでもチャンスを与える」ことを目標とし、それに向けて「自己実現」の機会としての教育を拡大させていきました。

教育とは、子どもの「自己実現」を、社会の構成員である大人たちが手を取り合ってサポートする制度であるということです。

このように、経済ナショナリズムを実現しようとする福祉国家においては、経済・社会の成長・開発(development)と個人の成長・発達(development)は予定調和的に好循環を生み出していくという前提のもと、教育に力が注がれていきました。

グローバル化と「個人化」

しかし、90年代が近づくと、福祉国家も行き詰まりを見せるようになりました。

同時に、経済ナショナリズムも限界を迎えることになります。

「グローバル化」の時代が到来したのです。

人・モノ・情報が国境を越えた市場で行き交うようになり、世界中が過酷な経済競争に巻き込まれる中で、国家の方向性も変わっていきました。

人々は国家による規制の緩和を求め、国家も経済成長力を高めるための余念のない政策に切り替えていく必要が生じました。

歳出の少ない国家運営が新たな目標とされ、効率化や、福祉予算の削減が行われました。

生涯の面倒を見ていた福祉国家から、「小さな政府」へと転換したのです。

こうした時代の変遷の中で、人々はもはや福祉の力に頼りきりになることは許されなくなりました。

苅谷先生は、こうした動きを「二重の個人化」と呼びます。

「個人としての自立」が求められる一方で、そうした個人の行いが「自己責任」として受け取られ、以前のような救済を得ることが難しくなったということです。

そうした時代において教育は、どのように「個人化」の支援をしていくか、ということが問われることとなりました。

子どもの「自己実現」を手助けするという教育の理想は維持され、むしろますます強くなっていきます。

「個性」や「自分らしさ」を獲得できなければ、社会を勝ち抜いていくことが難しくなってしまったからです。

このようにして、グローバル化の時代における進路指導は、

「自己理解」をし、

「自分らしさ」を発揮できる仕事に就き、

「自己実現」できる進路を、

「自分で選択」する、

というように、新自由主義的な個人化の流れに則った形で、従来の教育の理想をむしろ徹底していく形で行われるようになりました。

「自己実現アノミー」と格差問題

こうした流れに押され、高等教育の進学率はますます伸びていきました。

しかし一方で現実には、教育の機会に恵まれているにもかかわらず、競争社会を勝ち抜くことのできなかった人々の存在がありました。

苅谷先生が紹介していたのは2006年当時のものですが、進学率と正比例するようにして、フリーター、若年無業者(いわゆる「ニート」)、非正規雇用者の割合は増加していました。

厚生労働省の統計を調べてみると分かりますが、こうした「正規」の労働者から外れた人々の存在は、現在(2024年)に至るまで増加・維持傾向にあります。

過酷な競争や、「自己実現」をしなければならないという圧力に晒され、容赦無く勝者と敗者に振り分けられてしまうというこの状態を、先生は「自己実現アノミー」と呼びました。「アノミー」とは無秩序・無規律を意味する言葉です。

「自己実現」が理想的なゴールとして社会に広く共有されているのにもかかわらず、それを達成する手段や機会が十分に与えられていないことにより、「望ましい生き方」と「現実」との間にギャップが生まれてしまっているということです。

こうした状況は、「ワーキングプア」の問題のように、現在に至るまで継続しています。

また、仮に「自己実現」のできる職業につけたとしても、「やりたい仕事」なのだから過重労働でも文句は言えないだろうという理由で長時間や低賃金の労働を強いられてしまう「やりがい搾取」の問題も見過ごせません。

教育の機会が開かれたことや、教育が本来理想としていること自体は、喜ばしいことなのかもしれません。

しかしそれがこのように、競争の激化や「自己実現」・「個性」を持たなければならないという圧力に変わって、若者を中心とする人々を苦しめている現状があります。

そこには、教育だけでなく社会・経済を含む時代的な状況・構造があることを見過ごしてはなりません。

今回の講義は2006年に行われたものですが、それから20年近くが経過する現在、こうした社会と教育についての状況は、どのように変化したでしょうか。

今改めて、考えてみる必要があるのではないでしょうか。

公開講座

こちらの講義は、2006年開講の東京大学公開講座「成熟」で行われました。

今回紹介しました苅谷先生の講義以外にも、戦後社会の福祉や経済の「成熟」にまつわる課題を扱ったものがありますので、併せてご覧になると参考になるかと思います。

東大TVでは過去の公開講座の模様を公開しておりますので、興味のある講義があればぜひご覧ください。

東京大学公開講座:東大TV Youtube再生リスト

<文/中村匡希(東京大学学生サポーター)>

今回紹介した講義:東京大学公開講座「成熟」 福祉国家の変容と「成熟」:大人になることの難しい社会と教育 苅谷剛彦先生

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。