突然ですが、「日本のホラー映画」にはどのような特徴があると思いますか?

「ジャパニーズホラー」という言葉も存在しているように、日本で作られたホラー映画は例えばハリウッドで作られたものと比べて、何か特徴的な点があるように感じないでしょうか。

同じ「ホラー映画」というカテゴリーでも、私はなんとなく日本のホラー映画にはじめじめとした暗いイメージがあり、反対に、ハリウッドのものにはこちらに物理的な暴力を振るってくるような怪物や怪人が登場するイメージがあります。

こうしたイメージの違いについて考えたとき、私たちはホラー映画の何を、どのように怖いと感じているのか、さらにはそもそも映画を見ているときの私たちはどのような状態にあるのだろうかという大きな謎が立ちはだかってくるように思います。

今回紹介するのは、総合文化研究科で映画研究を専門としている竹峰義和先生が2018年の駒場祭公開講座にて行った講義です。日本のホラー映画の金字塔『リング』を題材としながら、「映画を観る」という行為、現象を広く探求する「映像文化論」の興味深い世界に足を踏み入れてみましょう。

映画を観るということ

そもそも、映画を観ているときの私たちはどのような状態にあるのでしょうか。

まず、私たちは映画が上映されている間、自分の席から動くことができません。映画館の座席に座っている私たちにとって、暗闇の中で唯一見ることが可能なのはスクリーンに表示される映像だけです。自宅で観ている場合は動いたり他のものに視線を移したりすることもできますが、映像に多くの注意を割いているという点では映画館で観るのと変わりありません。

そうであるとき、映画では、動けない観客のまなざしの代わりにカメラが動いて様々な映像を示していると考えられるのではないか、と竹峰先生は言います。つまり、観客の視線とはカメラの視線なのです。

しかし、日々私たちが向けている視線とカメラによって作られる視線を比べてみると、そうしたカメラの視線とはとても不自然なものに思えてきます。例えば、様々な視線で撮られた映像が複雑につなぎ合わされていたり、人間がその位置からまなざすことが不可能な、「神の視点」による映像は、カメラを用いなくては存在することのない視線ではないでしょうか。

にもかかわらず、私たちはそうした「不自然」なカメラのまなざしを、極めて「自然」なものとして受け取っています。ひとつのカメラの視点がずっと続いていくような、例えば『カメラを止めるな!』にあるようなワンカット長回しの映画は、むしろ珍しいと感じると思います。

では、なぜ本来「不自然」に思えるカメラのまなざしを、私たちは「自然」に受け入れられるのでしょうか?

そこには、映画というものが発展してきた歴史が関係しているのです。

映画は1895年、リュミエール兄弟がシネマトグラフを発明して以来、フランスを中心に栄えた文化です。しかし、第一次世界大戦でフランスが甚大な被害を受けてしまったことで、目立った被害のなかったアメリカ、なかでもハリウッドが映画の覇権を握ることになります。

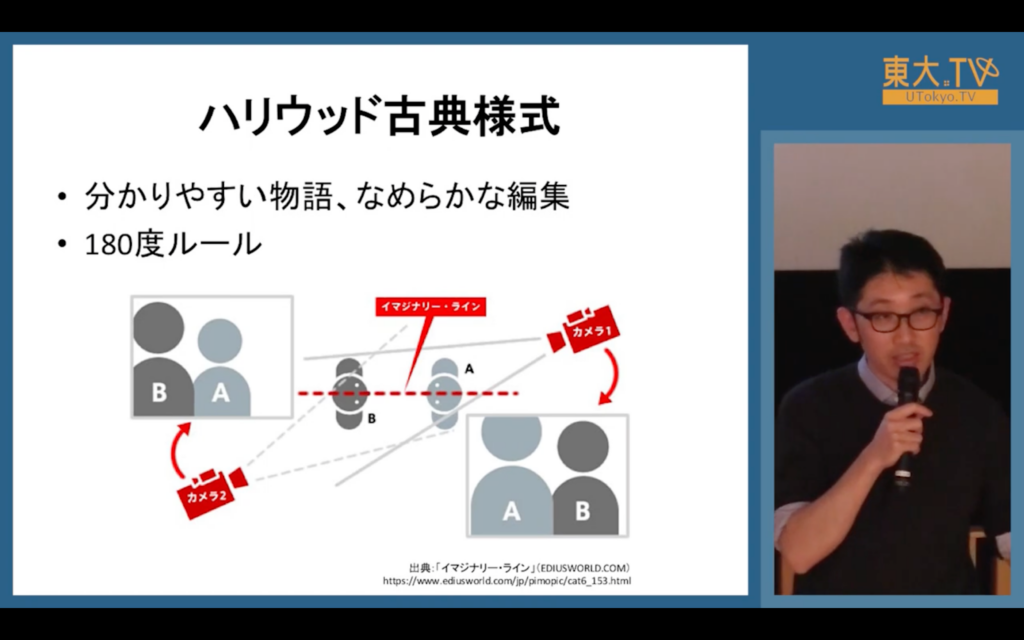

ハリウッドはさまざまな映画のテクニックを発明しました。「ハリウッド古典様式」と呼ばれるそれらの技法は、わかりやすく展開するストーリーや異なるカメラの視点をなめらかに繋げる編集の仕方など、現代にまで引き継がれることとなる映画における基本的なルールでした。

ハリウッドから始まり、広がっていった様式をもとにして、私たちの映画の見方は作り上げられていったのです。

このように、私たちは人工的に発明された映画のルールに慣れきっているために、よくよく考えてみると「不自然」なカメラのまなざしを、「自然」だと感じているのです。

映画観客の「まなざし」

映画が持つ特徴について、もう少し掘り下げてみましょう。

先ほども少し触れましたが、映画とは観客の「視覚」、つまり「見ること」を中心とするメディアです。現在は4DXのような映画鑑賞の形も生まれましたが、基本的には視覚が最も優位に働く感覚であり、聴覚も映画では視覚に従属する立場になります。トーキー映画が作られるまで、そもそも映画に音声はついていなかったですよね。

こうしたことから、映画においては観客のまなざしというものが、とても大きな存在であることがわかります。私たちは映画を観るとき、ある意味ではその映画の中の世界を我々の世界から「覗き見」しているような状態にあるのです。たとえそれがどんなに残酷なシーンでも、普通なら第三者が見てはいけないようなプライベートなシーンでも、私たちは特権的にそれを「窃視」することができます。映画を観るという体験の悦びには、そうした「見ること」に関わるある意味「覗き見」的な快楽が伴っているというのです。

近代における「権力」と「視線」

こうした「見ること」を中心とする芸術文化は、映画が誕生した近代という時代の流れと密接に関わっています。少し映画から離れて、映画が誕生し普及していった時代の流れを追っていきましょう。

そもそも、「見る」という行為は権力と切っても切り離せない関係にありました。例えば、太陽に届かんばかりにそそり立つエジプトのピラミッドや、ポリス一帯を見渡せる丘の上に建てられた古代ギリシアの神殿のことを想像してみてください。古代から、見るものと見られるものとの間にある非対称的な関係は、神の視線の象徴として、見るものの権力を示すものでした。

そうした歴史を踏まえ、近代という時代はその「見ること」の権力が徐々に民主化していく時代だと、竹峰先生は説明します。

例えば、ルネサンス期に発明され発展していく空気遠近法は、一つの消失点に向かって伸びていく直線によって空間を構成する技術で、それはまるで私たちの視野そのものであるかのような絵を描くことを可能にしました。

ここで、先ほどの「ハリウッド古典様式」のことを思い出してください。遠近法の描き方に慣れた私たちはもはや違和感を覚えることはありませんが、改めて考えると、三次元の空間を無理矢理二次元の平面に置き換えて描こうとしているわけですから、遠近法という画法も、「不自然」なものを「自然」に見えるようにした人為的な「様式」であることがわかります。

遠近法によって描かれた絵を前にして、私たちは自らの存在を相手に見られることなく、自らの視線で対象を見つめることができます。かつては権力者しか許されなかった「対象への一方的なまなざし」が誰にとっても可能なものになっていく、というのが近代という時代だったのです。

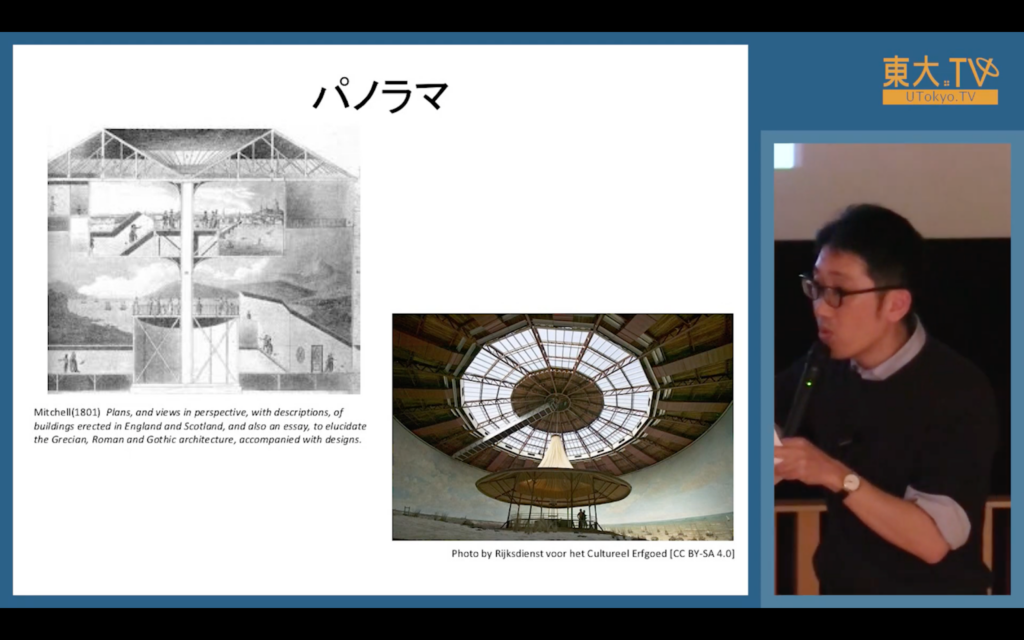

ここで、18世紀末に作られた「パノラマ」という建物を見てみましょう。巨大な筒状の建物の内壁に、大自然の光景などのスペクタクルが描かれています。当時の人々は、この建物を登りながら壁に映るそのリアルな景色を楽しんでいました。「パノラマ」は映画の普及とともに廃れていったといいますが、権力性を持った視線が民主化していく過渡期にあった発明品として、遠近法とともに位置付けることができます。

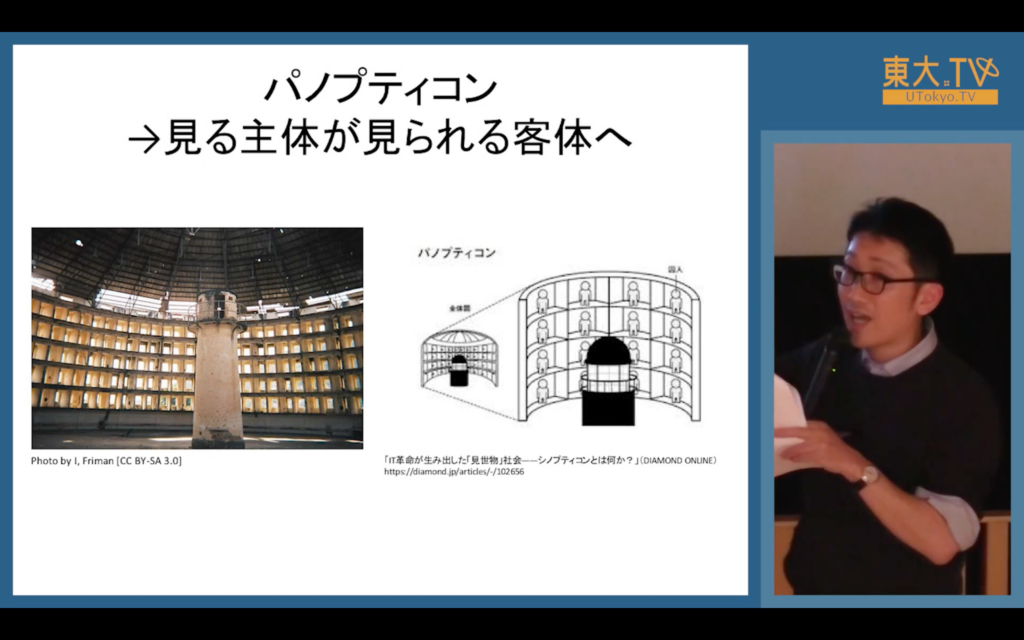

しかし、「視線の民主化」は、民衆にとって良い結果だけをもたらしたというわけではなかったのです。「パノラマ」と同時期に発明されたのがパノプティコンでした。哲学者のジェレミ・ベンサムによって考案された監獄の一種ですが、20世紀後半になってからミシェル・フーコーが『監獄の誕生』で紹介したことで知っている方も多いと思います。

パノプティコンは、円形に配置された独房から中心の看守室までがそれぞれ独立に繋がった形をした監獄であり、一つの看守室からすべての独房を見渡すことができるため、効率的な監視が可能であることが特徴でした。

このパノプティコンですが、実はパノラマと同じ構造をしていることに気づかれたでしょうか。

パノラマにおいて壁に描かれた景色を楽しむ人々は、パノプティコンにおいては囚人を特権的に監視する看守と同じ立場にあります。そして、パノラマに描かれ楽しまれる景色は、一方的に自らの存在を監視される囚人と同じ立場にあるのです。

このことは、「まなざし」が民主化されることによって、「見る主体」である私たちが、それと同時に「見られる客体」にもなり得るということを示しています。

近代という時代は、「一方的に見る」こと、それと同時に「一方的に見られる」ことが当たり前になった時代だと言えます。このことは、現代社会ではより顕著になっているのではないでしょうか。インターネットにおいて私たちは「視聴者」であると同時に「発信者」でもあり、匿名の壁に守られながら一方的に中傷することもできれば、ふとしたきっかけからネットリンチの被害者になる可能性にも晒されています。

『リング』の怖さと視線

さて、遠回りをしながら映画の歴史とそれが生み出された近代という時代背景を振り返ってきましたが、ここで、今回のテーマである『リング』について考えてみましょう。

映画『リング』は、それを見ると一週間以内に死んでしまうという「呪いのビデオ」の謎を追う物語です。物語が進行していく中で、「呪いのビデオ」を生み出したのが山村貞子という怨霊であることが判明するのですが、貞子による登場人物への干渉の仕方にこそ、『リング』という映画の怖さがあるというのです。

ここで、竹峰先生は、ハリウッドのモンスターとジャパニーズホラーに登場する幽霊の特徴の違いを次のようにまとめます。

ハリウッドのモンスターは基本的に物理的な存在であり、多くの場合部分的あるいは擬似的な身体を持っています。そのため私たちが感じる「怖さ」とは、強大なエネルギーを持つモンスターによる暴力への恐怖だと考えられます。しかし、そうであるからこそ、それらは物理的に撃退可能な存在でもあるわけです。

対して日本の幽霊の特徴は、物理的な暴力にあまり頼ることがなく、基本的にはただそこにいるだけです。身体に直接的な暴力を働きかけるわけではなく、ただそこにいて、私たちを見つめてくることが恐怖を与えるのです。

つまり、重要になってくるのは貞子が我々に向けるまなざしとはどのようなものか、ということです。作中において、ほとんどの場合人々は貞子と直接相対するわけではなく、貞子の存在をVHSや無言電話、鏡の反射などの様々なメディアから間接的に知覚することになります。そこでは私たちは、貞子が向けるまなざしを人間のまなざしとしてではなく、機械のまなざしとして受け止めるのです。それは、人間ではないもの、理解不可能なもの、どこまでも正体のわからないものです。

また、『リング』の映像の特徴として、先ほど紹介した「ハリウッド様式」のような映画のルールを意図的に無視していることが挙げられます。ストーリーには必要のなさそうな映像が挿入され、滑らかな進行が阻害されます。このとき、私たちが慣れ切ってしまった「自然」な映像のルールが破られ、そこにおいて私たち観客はその「自然」なルールが、人為的な制度にすぎなかったことに気付かされるのです。人為的なルールを剥ぎ取ったその裏には、不自然なまま整えられることのない、「映像」という技術の剥き出しの「不気味さ」がこちらをのぞいています。

かつてカメラが日本に普及し始めたとき、「カメラに撮られると魂が抜かれる」というような言説が囁かれていたのを知っている方も多いと思います。これは未知のテクノロジーという正体不明なものへの生理的な恐怖だと言えますが、現代を生きる私たちにとって、映像それ自体に対する恐怖を意識することなど通常はありません。

しかし、私たちは貞子が向けるまなざしによって、普段は無意識の下に隠されている、人間ではないものへの恐怖、すなわちテクノロジーに対する潜在的な恐怖が暴露されたのだと考えられるのです。

もうひとつの論点を紹介します。『リング』を見たことがなくても、ビデオの中の貞子がブラウン管テレビを飛び出して襲いかかってくるシーンだけは知っているという方も多いのではないでしょうか。

ここで、先ほど見てきた「権力としてのまなざし」を思い返してください。近代において、「見る主体」である私たちは同時に「見られる客体」になってしまうリスクも抱えているのでした。

『リング』で最も印象的かつ恐ろしいこのシーンでは、「ビデオに映る貞子」という「客体」と、「一方的にビデオを見る登場人物たち」、さらに「特権的に映画を見る私たち観客」という「主体」の構造が逆転し、私たちが貞子によって「見られる存在」になってしまうのです。

私たちが無意識のうちに安住していた視線のヒエラルキーが揺さぶられ、「客体」へと落とされてしまうということへの恐怖を、「ビデオから飛び出す貞子」を通して感じているのではないでしょうか。

まとめ

以上、なぜ私たちは『リング』に代表される日本的ホラー映画の演出に恐怖を感じるのかという疑問について考えてきました。

私たちは『リング』の映像を通して、「テクノロジーに対する潜在的恐怖」、そして「まなざしの反転への恐怖」を感じるために、貞子の存在をここまで恐ろしいものとして受け止めるのです。そして、このような恐怖の体験は「映画」という形式の制度的な性質を逆に利用することによって引き起こされています。

『リング』から20年以上経過した現代においても、「ホラー」体験を求める人々の熱量は変わっておらず、ますます多様な形のホラー作品が生まれ続けています。ホラー作品が好きな人もそうでない人も、今回の講義の内容を踏まえれば、より深い視点からホラーや映像を楽しむことができるのではないでしょうか。

駒場祭公開講座

今回紹介させていただいた講義は、2018年の駒場祭にて開催された公開講座で実施されたものです。

東大TVでは過去の公開講座の模様を公開しておりますので、興味のある講義があればぜひご覧ください。

<文/中村匡希(東京大学学生サポーター)>

今回紹介した講義:駒場祭公開講座 2018 なぜ貞子は怖いのか:映像文化論への招待 竹峰義和先生

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。